這個工作坊是和輔仁大學博物館學研究所一同合作舉辦的工作坊,也是我辦的第一場國際工作坊,很高興在這樣的經驗中是與人合作的方式,而不是獨立完成,因為有太多東西是我沒有過的經驗了,有人能帶我,並與我經驗分享是好事。

從六月份開始正式起跑,但其實在此之前就已經開始和我們的國外講者 Nina Simon 進行聯繫 ; 我從沒有過聯繫外國人的經驗,也不太曉得一封較正式的信件該如何撰寫,所以一切開頭還是由 ilya 帶著我做。一開始的確很痛苦,我甚至還問過 ilya : 我擬完的信,要先給你看過嗎? 那是一整個對自己完全沒信心可以做好的真實反應。

這週間的信件往返,ilya 都會一一會幫我修改、調整,並且告訴我這種談判信件該怎麼寫才對,每一次的修改都會讓我多學到一些溝通的方式以及寫法。我還去買了一些英文信件參考書,把裡面的句子當做是參考,因為連一些信件的開頭、結尾我都不太熟悉,真的有夠遜的....一直到,七月份 Digital Natives 工作坊也開始起跑後,ilya 一整個忙到沒空,之後的聯絡信件,才全權的變成我來負責,信件也愈寫愈順( 只有順一咪咪而已) ,花的時間也比一開始少很多....(一開始寫一封信都要 3 ~ 4 小時,現在只要 1 ~ 2 小時就 ok),不敢相信厚,我自己也這樣覺得,怎麼可能寫封信而已,要花這麼久時間,但後來真實計算後,的確是要花這麼久.....

行政流程的部份,也很感謝另一位同事 - 毛毛的全力支援,所有的簽呈、報帳全都由她替我撐著,我才能完全不顧慮那一塊的去處理其他地方。因為 Nina 在所有的一切都談攏時,忽然殺出一封信件和我們談她的演講費,一場是 500 美金,由於我們請她來三天,並於最後一天早上有一場專題演講,下午是工作坊,所以她開口跟我們索取 1000 美金的費用。這真的是顆震撼彈,因為我們完全沒有預算可以核銷這個部份,傷透了我和輔大博館所的腦袋,好在開拓基金會願意當 sponsor 贊助,不然這一塊真的是完全無解。

一個工作坊裡面要注意的有很多,我的老闆蕭老師也提醒我,如果有支付國外講者日支費等相關費用時,會需要扣稅 ; 我沒有經驗,完全不曉得這塊該怎麼處理,好在中研院的會計小姐願意幫忙,並且也解釋給我們聽相關的扣稅項目以及稅率 (相關的規定,也可以在中研院資創中心的網頁上查到),也很體諒我走路不方便,願意幫忙我進行報稅的動作,否則其實這一塊應該是要我們自己去跑國稅局的。毛毛也趕快將這些資訊編進我們計畫的 wiki 之中,提供給之後的人參考用。

----------

ok,辦工作坊的甘苦談就到此為止,以下是一些心得。

Nina Simon 和我同年。

碰!! 超震撼!

一個和我同年的女生,已經在周遊列國給 talk, 被視為某領域的專業人士,而我呢 ? 還在櫃台請別人簽到,訂便當,當助理。 在我知道她年紀的同時,我瞬時間覺得腦袋好暈,而且很生自己的氣,覺得自己還可以更厲害的,真的很讓人生氣,生氣是動力,會讓我成長。

是的,我是在辦國際合作的工作坊,我要讓我自己在未來必須比這次更加專業,更像個主辦人; 我也要讓這個世界產生更多的變化,展現我的影響力。

我們這次之所以會邀請 Nina Simon 來台給 talk 起源於她撰寫的一本書,正好是今年出版的新書【The participatory museum】,ilya 在今年四月到美國 Danver 參加 Museum and the web 研討會時,就和 Nina 現場買了一本,回來後就是借給我看,這本書真裡面講到的概念,不只能應用在博物館領域,裡面所談到的"participatory" 概念幾乎都可以活用在 web 的領域裡,所以雖然單字很多,我讀得非常辛苦,但讀起來是非常快樂的,尤其是讀完一段,覺得自己可以完全了解裡面的內容並且還剌激出其他想法時,真的很快樂! 這本書可以線上閱讀,不過我自己也和 Nina 買了一本,因為我很想在裡面做筆記,只是礙於之前是和 ilya 借的書,不方便在裡面畫來畫去的,並且覺得因為讀紙本的關係,遇到不會的字就要自己 key 進 google dictionary 裡面查詢,會比較記得這些單字。

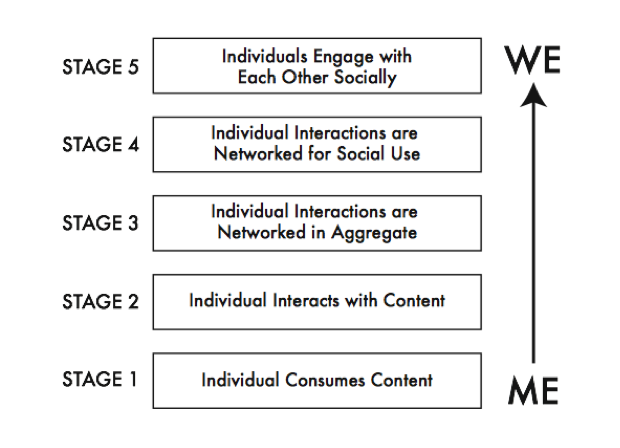

我目前只讀了前三章,最驚訝的是第一章她所提出的 5 個 社群參與的stage - from me to we.

|

| The five stages of social participation. |

Nike plus 是一個結合了 iPod 以及將 sensor 放置於鞋子裡面的產品服務,專門紀錄並追蹤個人慢跑歷程。這個例子是很典型的使用了 from-me-to-we 設計方法 :

stage 1 : 使用者就是很單純的聽音樂,沒有與任何人互動 ;

stage 2 : Nike+ 將每位使用者每次慢跑的資料回傳給使用者做參考,讓使用者能夠根據這些分析的資料,改變每回慢跑的模式 ;

stage 3 : 使用者不再只是自己一個人,而是可以在網路服務上看到其他人設定的慢跑目標,以及他們達成的狀況,自己也成為了服務的一環, 使用者可以在這個階段了解到自己的目標對其他人也是有影響力的 ;

stage 4 : 開始導入了群體目標,原本一個人的目標,可以開始組隊,由多個人一同達成,如此一來,為什麼要跑步 ? 因為很多人可以一起跑,動機加倍!!

stage 5 : 更 socially 的結合,使用者不只能夠在虛擬的網路世界和別人組隊一起跑,甚至可以約出來在實體社會裡面一起跑步!!!

這不就是一個完整的 from-me-to-we 的 scenario 嗎 ?

而這樣完整的規劃,其實在 web 服務裡面也可以被多加應用的。一個 SNS 服務,要怎樣讓使用者可以達到原本只有自己一個人的行為→與社群實體的互動 ?

在數位典藏現階段的狀況裡,我想正是缺乏這一塊吧....很多目前數位典藏的網站,都只有讓使用者單方向的與網站在互動,而沒有多方向的為使用者設計思考該怎麼樣造成彼此之間 1+1>2 的綜效。

這樣又讓我想到,在做這些 stage 的設計規劃時,甚至都應該要導入設計方法,用 affinity diagram 的方式 (或是其他設計方法) 找出使用者使用數典網站的使用行為,歸納出重要的行為 patterm,才能精準的規劃出有效的 social 服務,而不是仍然是單方面的想植入/教育使用者使用網站。

很期望看到這兩者搭配起來能擦出什麼樣的火花 ? 我之後要進行的 AR project 是不是也能用這樣的方式,一步一步的進行分析,確實的掌握整個 project social 化的階段呢? 或許用這 5 個 stage 來規劃,好像比較不會有那種天馬行空,一步登天的窘境,不過到底該怎麼做? 我的腦袋現在好空.....

而 Nina 的書,因為我們都還蠻喜歡的,所以希望之後也能夠有讀書會一起來翻譯念書,把這本書翻成中文,不過因為我們都太忙了,我覺得這個理想,或許會過好久才實現了......

stage 1 : 使用者就是很單純的聽音樂,沒有與任何人互動 ;

stage 2 : Nike+ 將每位使用者每次慢跑的資料回傳給使用者做參考,讓使用者能夠根據這些分析的資料,改變每回慢跑的模式 ;

stage 3 : 使用者不再只是自己一個人,而是可以在網路服務上看到其他人設定的慢跑目標,以及他們達成的狀況,自己也成為了服務的一環, 使用者可以在這個階段了解到自己的目標對其他人也是有影響力的 ;

stage 4 : 開始導入了群體目標,原本一個人的目標,可以開始組隊,由多個人一同達成,如此一來,為什麼要跑步 ? 因為很多人可以一起跑,動機加倍!!

stage 5 : 更 socially 的結合,使用者不只能夠在虛擬的網路世界和別人組隊一起跑,甚至可以約出來在實體社會裡面一起跑步!!!

這不就是一個完整的 from-me-to-we 的 scenario 嗎 ?

而這樣完整的規劃,其實在 web 服務裡面也可以被多加應用的。一個 SNS 服務,要怎樣讓使用者可以達到原本只有自己一個人的行為→與社群實體的互動 ?

在數位典藏現階段的狀況裡,我想正是缺乏這一塊吧....很多目前數位典藏的網站,都只有讓使用者單方向的與網站在互動,而沒有多方向的為使用者設計思考該怎麼樣造成彼此之間 1+1>2 的綜效。

這樣又讓我想到,在做這些 stage 的設計規劃時,甚至都應該要導入設計方法,用 affinity diagram 的方式 (或是其他設計方法) 找出使用者使用數典網站的使用行為,歸納出重要的行為 patterm,才能精準的規劃出有效的 social 服務,而不是仍然是單方面的想植入/教育使用者使用網站。

很期望看到這兩者搭配起來能擦出什麼樣的火花 ? 我之後要進行的 AR project 是不是也能用這樣的方式,一步一步的進行分析,確實的掌握整個 project social 化的階段呢? 或許用這 5 個 stage 來規劃,好像比較不會有那種天馬行空,一步登天的窘境,不過到底該怎麼做? 我的腦袋現在好空.....

而 Nina 的書,因為我們都還蠻喜歡的,所以希望之後也能夠有讀書會一起來翻譯念書,把這本書翻成中文,不過因為我們都太忙了,我覺得這個理想,或許會過好久才實現了......

沒有留言:

張貼留言